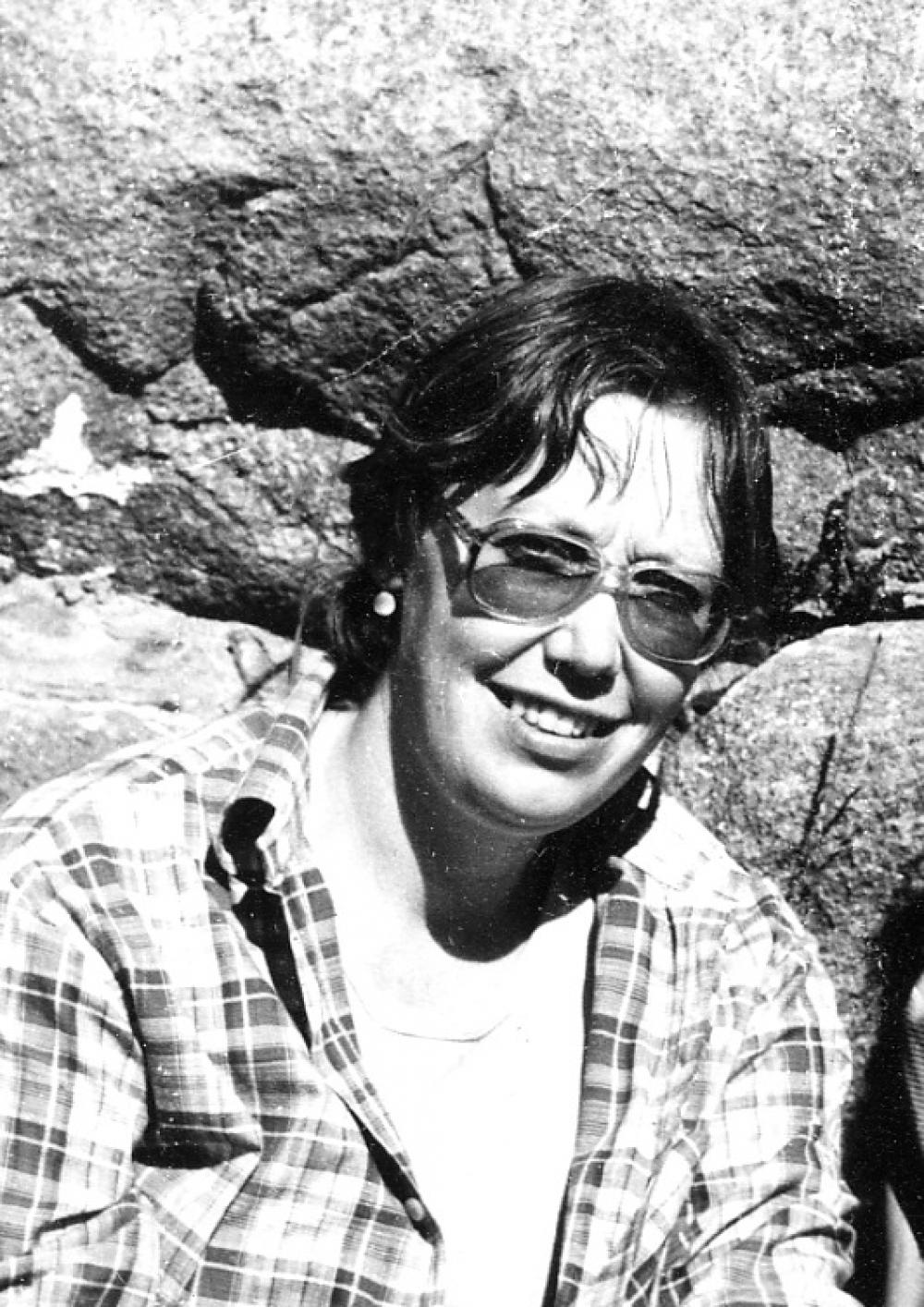

Соловки знали много светлых, самоотверженных и трудолюбивых людей. Одним из них была Антонина Сошина.

Новости

В Соловецком музее-заповеднике Антонине Алексеевне довелось быть экскурсоводом, хранителем и главным хранителем фондов, старшим научным сотрудником научно-экспозиционного отдела, некоторое время она работала заместителем директора по научной работе. О ней тепло, с трепетом, отзывались друзья, коллеги и люди, которым посчастливилось провести рядом с Антониной Сошиной отрезок жизни.

Некоторые результаты работы А.А.Сошиной в Соловецком музее-заповеднике (1969-1985, 1986-1994, 2001-2002):

- приняла участие в 11 этнографических и историко-бытовых экспедициях, в ходе которых были обследованы 36 деревень – бывших вотчин Соловецкого монастыря в 8 районах Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей;

- наполнила фонды Соловецкого музея-заповедника более чем на 1000 музейных предметов (коллекции этнографических предметов, письменных источников, иконописи, тканей и т.д.);

- десятки раз выезжала в командировки в государственные архивы страны (ГААО, ЦГАДА, ЦГИА и др.) для поисков и изучения документов по истории и культуре Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Соловецкой школы юнг;

- спроектировала самостоятельно и в соавторстве и приняла непосредственное участие в построении 12 экспозиций выставок, в том числе первой стационарной экспозиции «История Соловецкого монастыря» (1970-1986), а также снискавшей большую известность первой в СССР выставки, посвящённой истории Соловецкого лагеря особого назначения (1989-2010);

- составила 20 научно-методических материалов, которыми пользовались десятки штатных сотрудников и внештатных экскурсоводов музея (методические разработки и тексты экскурсий, концепции, научные и информационные справки и т.д.);

- освоила все основные экскурсии, разработанные музеем, и провела не менее 800 экскурсий;

- разработала и с успехом читала ряд новых лекционных тем (только будучи сотрудником музея-заповедника прочла более 250 лекций).

Как пишет А.Я. Мартынов, заместитель директора по научной работе Соловецкого музея-заповедника, уйдя на пенсию и занявшись организацией церковно-археологического кабинета в Спасо-Преображенком монастыре, Антонина Алексеевна не прерывала связи с Соловецким музеем живые творческие связи до последних месяцев своей жизни. Каждый год Соловецкий музей получал от неё копии тех или иных документов, обнаруженных ею во время командировок в государственные архивы страны, время от времени она передавала в фонды музейные предметы, которые непременно находили место в том или ином тематическом ряду. Совместно с ведущим научным сотрудником отдела изучения наследия монастыря А.А.Яковлевой они спроектировали выставку «Нововмученики и исповедники Соловецкие». Преждевременная смерть – 4 августа 2013 года – не позволила превратить проект в завершённый музейный продукт при жизни Антонины Алексеевны.

Все последние годы Антонина Сошина живо интересовалась музейной работой, читала и непременно давала оценку каждой прочитанной книге, опубликованной музеем.

В 2014 году в свет вышла книга Антонины Сошиной «На Соловках против воли: судьбы и сроки. 1923-1939». Сборник статей Соловецкого историка Антонины Алексеевны Сошиной (1949-2013) посвящён истории Соловецких лагерей и тюрьмы особого назначения. Издание знакомит читателя с судьбами людей, попавших на Соловки не по своей воле в годы репрессий. Книга предназначена как для специалистов-историков, так и для читателей, неравнодушных к отечественной истории.

По материалам историко-литературного альманаха «Соловецкое море», 2014 год.

Вышел в свет шестнадцатый выпуск Соловецкого сборника, посвящённый памяти выпускников Учебного отряда Северного флота и Соловецкой школы юнг Военно-морского флота, погибших в годы Великой Отечественной войны.

XVI выпуск Соловецкого сборника состоит из пяти разделов, включающих в себя статьи научных сотрудников музея-заповедника и сторонних исследователей написанные по источникам, собранным в полевых условиях и выявленных в государственных архивах страны.

В разделе «Археология» публикуются статья В.А.Бурова, в которой в сжатом виде суммированы основные выводы исследования крепости Соловецкого монастыря, изложенного автором в монографии «Соловецкая крепость. История. Зодчество.Археология», а также материал, обобщающий результаты полевых исследований Соловецкой археологической экспедиции на территории Соловецкого монастыря и его скитов в конце 1980-х х начале 1990-х гг. (А.Я.Мартынов).

Раздел сборника «Наследие» состоит из статей о персоналиях, событиях и явлениях соловецкой истории в хронологических рамках XVIII-XX веков. Среди вышеперечисленных - анализ ведомости монашествующих Соловецкого монастыря – важного источника информации о его социальной истории (А.В.Алёшкова, Н.С.Шульгина). Авторы также рассматривают проблемы формирования совхоза «Соловки» (Т.П. Тетеревлёва), организацию добычи йодосодержащей золы для производства йода (Е.Е.Шурупова), роль Беломортрана в истории Соловков (С.АЯковлев), причины и обстоятельства одного из крупнейших пожаров в истории Соловецкого монастыря в мае 1923 года (А.П.Яковлева).

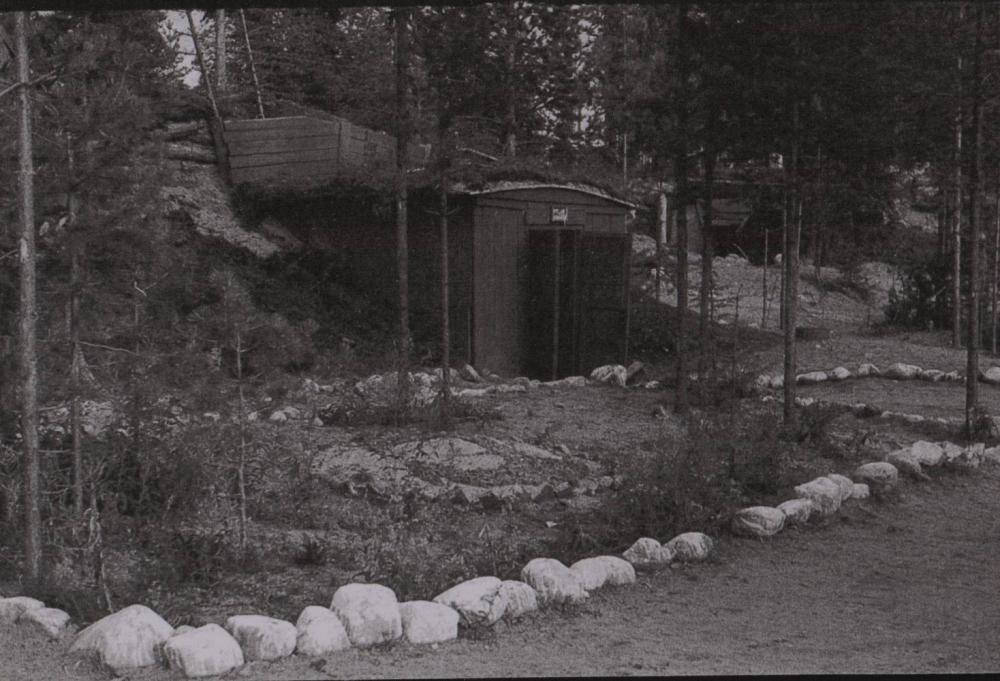

В этом же разделе напечатаны материалы, представляющие новые статистические данные об Учебном отряде Северного флота (М.П.Калатур) и результаты полевых исследований останков землянок и оборонительных сооружений времён Великой Отечественной войны, выполненных сотрудниками Соловецкого музея-заповедника в 2019 году (А.Я. Мартынов). Также в «Наследии» можно познакомиться со статьей, в которой рассказывается об истории 24-го отдельного авиационного звена связи Северного флота, дислоцировавшегося на Соловках в 1939-1945 годах (Л.И.Проурзин).

В разделе «Природа» представлены статьи о промысловой деятельности Соловецкого монастыря (семужьих тонях) на Онежском полуострове в XVI-XVIII веках (Я.И.Алексеева) и микроклиматических особенностях берёзовых криволесьев Соловецкого архипелага (А.Н.Соболев, П.В.Феклистов).

В разделе «Фонды» публикуются каталог коллекции резной кости в собрании музея-заповедника (Л.А.Бровина), обзор новых поступлений в фонды в 2019 году. (Н.В.Веселовская) и краткий обзор поступлений в коллекции керамики (Л.А.Бровина), письменных источников, графики, оружия и дерева (С.Б.Балан), а также материал о необычной находке на территории монастыря – двух балластов с английского грузового судна (М.С.Орел).

Раздел сборника «Архив» состоит из воспоминаний о Соловках дочери капитана парохода «Глеб Бокий» Н.Я. Каулин и описания архитектурного облика поклонных крестов на м. Колгуев Анзерского острова, выполненного в 1991 году. (Г.Г.Кожокарь)

Комплектование XVI выпуска Соловецкого сборника проходило в 2019 году – в год, когда исполнилось 80 лет с начала формирования Учебного отряда Северного флота, действовавшего на Соловецких островах по 1957 год.

30 июля 2020 года ушла из жизни бывший сотрудник Соловецкого музея-заповедника Бочкарева Ольга Владимировна, отдавшая Соловкам и Соловецкому музею-заповеднику больше четверти века (годы работы: 1988-1998, 2001-2017).

В конце 1980-х – 1990-е годы Ольга Владимировна работала в отделе архитектуры и реставрации музея-заповедника, активно занималась экспозиционно-выставочной работой, принимала участие в работе комплексной экспедиции НИИ культурного наследия и Соловецкого музея по обследованию монастырских памятников архипелага. В 1997 г. она спроектировала, и рабочая группа сотрудников в составе О.В. Бочкарева, С.Б. Балан, Л.А. Бровина, А.П. Лыжин и В.А. Совалев построила стационарную экспозицию «Страницы истории Соловецкого монастыря», которая просуществовала до передачи Настоятельского корпуса в реставрацию в 2010 г.

Основным делом О.В. Бочкаревой после возвращения в музей в 2001 г. было архивное и полевое исследование темы «Соловецкие лагеря и тюрьма. 1920-1939 гг.». Ей удалось собрать обширный материал о «Кемперпункте» – Кемском пересыльном лагере на Поповом острове – который был опубликован отдельным изданием, разработать на уровне специальных статей ряд локальных тем, связанных с историей ГУЛАГа на Соловецком архипелаге, выявить ряд объектов лагерного времени на территории Соловков и западного побережья Белого моря.

Ольга Владимировна успешно продолжила работу по проектированию выставок: по ее оригинал-макетам и при ее участии были смонтированы выставки «Соловки-материк: древние морские пути» (2009 г.), «Первобытная археология Соловков» (2014 г.), «Соловецкий музей-заповедник: 1967-2012 гг.» (2012 г.). В составе рабочей группы она участвовала в проектировании и монтаже стационарной экспозиции «Соловецкие лагеря и тюрьма. 1923-1939 гг.» (2010 г.).

Она плодотворно трудилась, занималась научной, образовательной и методической деятельностью. Была автором ряда статей, опубликованных в 7 выпусках «Соловецкого сборника» и других научных изданиях, принимала активное участие в работе научно-методического совета, в подготовке экскурсоводов, в популяризации новых сведений об истории Соловков в СМИ и интернете.

Ольга Владимировна была настоящим исследователем, верным другом и хорошим товарищем!

Дирекция и коллектив Соловецкого музея-заповедника выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Владимировны Бочкаревой!

В 2020 году, в связи с действующими ограничениями из-за нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, впервые смена Летней Соловецкой школы юнг прошла в онлайн-формате. О том, как это было, читайте в нашей статье.

Решение о проведении Школы в новом формате было принято единогласно всеми организаторами. Напомним, что традиционная Летняя Соловецкая школа юнг проходит в Соловецком музее-заповеднике во второй половине июля, начиная с 2007 года. В сборах принимают участие школьники из Архангельска, Северодвинска, Костромы, Карелии, Вологодской области и других регионов. Организаторами онлайн-смены в 2020 году стали четыре учреждения:

- Детский морской центр города Костромы,

- Детский морской центр «Североморец» (г. Северодвинск),

- Архангельская школа Соловецких юнг,

- Соловецкий государственный музей-заповедник.

Чтобы стать участником смены, необходимо было заполнить электронную форму заявки и подписаться на официальное сообщество. Основной площадкой проведения музейно-образовательной программы в рамках онлайн-смены стала открытая группа в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club197144340. Перейдя по ссылке, вы найдёте сообщество единомышленников, преданных морскому делу, увлекающихся историей военно-морского флота, родной страны, Соловецких островов и школы юнг на Соловках 1942-1945 гг.

Программа онлайн-смены продолжалась с 20 по 27 июля и получилась очень насыщенной. Каждый день был посвящён конкретной теме, включал практические и теоретические занятия. Организаторы постарались разнообразить форматы заданий. Это были и традиционные информационные публикации и статьи, и интерактивные занятия и квесты, виртуальные путешествия по музейным экспозициям и выставкам, тесты, фильмы, презентации, мастер-классы, музыкальные подборки и многое другое. Выполнение заданий оценивалось в баллах. Балловая система позволила внести соревновательный момент и подвести количественные результаты – определить победителей. Но об этом немного позднее.

Торжественные мероприятия открытия и закрытия смены проходили в формате онлайн-конференции на платформе Zoom. Живой формат общения, участие приглашённых гостей, например, ветеранов Великой Отечественной войны, выпускника Соловецкой школы юнг третьего набора Валентина Павловича Сурикова и председателя Центрального совета ветеранов Соловецких юнг Александра Александровича Побожего, возможность задать вопросы – сделали такие события незабываемыми! Также в онлайн-формате состоялась встреча участников онлайн-смены Летней Соловецкой школы юнг с Александром Яковлевичем Мартыновым, заместителем директора Соловецкого музея-заповедника, начальником Соловецкой археологической экспедиции. Александр Яковлевич рассказал ребятам о научно-исследовательской, поисковой, выставочной и издательской работе музея по истории Учебного отряда Северного флота и школы юнг на Соловках.

Отдельные мероприятия онлайн-смены были посвящены празднованию Дня Военно-морского флота. Юные участники из Северодвинска, Костромы и посёлка Соловецкий возложили цветы к памятникам и мемориальным доскам в своих городах, посвящённым выпускникам Соловецкой школы юнг ВМФ 1942-1945 гг. Подготовили об этом видео- и фотоматериалы.

Наконец, стали известны окончательные итоги музейно-патриотической программы онлайн-смены Летней Соловецкой школы юнг 2020 года. Победителями, набравшими свыше трёхсот баллов, стали пять участников:

- Василий Травин (Кострома) – первое место,

- Алексей Сивков (Архангельск) – второе место,

- Иван Кузнецов (Архангельск) – второе место,

- Полина Гвоздева (Кострома) – третье место,

- Артём Горчаков (Новосибирск) – третье место.

Поздравляем!

Кроме того, все участники смены получили памятные сертификаты. Особо активные ребята были отмечены благодарностями и грамотами. Главным призом, доставшимся победителю онлайн-смены, стал сертификат на бесплатное проживание и экскурсионное обслуживание в период Летней Соловецкой школы юнг 2021 года!

Всю подробную информацию о реализации онлайн-смены, занятиях и практиках, полученных результатах, отзывы детей можно найти в официальной группе в ВКонтакте: https://vk.com/club197144340. Сообщество будет продолжать свою работу. Организаторы предполагают использовать его в качестве методической и информационной площадки для подготовки последующих смен, поддержания связи и обмена опытом.

Публикуем запись торжественного онлайн-закрытия смены 2020 года Летней Соловецкой школы юнг.

Сегодня исполняется 191 год со Дня рождения Николая Петровича Вагнера - русского зоолога, профессора, основателя Соловецкой биологической станции.

ИЗ БИОГРАФИИ

Николай Вагнер родился 30 июля 1829 года в Верхотурском уезде Пермской губернии (ныне город Карпинск Свердловской области) в дворянской семье. Детство Вагнер провёл на Урале, где работал врачом его отец, Пётр Иванович Вагнер. С 1840 года, когда отец был утверждён профессором минералогии, геологии и сравнительной анатомии Казанского университета, Николай Петрович жил в Казани, обучался в частном пансионе М. Н. Львова, затем получал образование во 2-й Казанской гимназии.

В 1845 году Вагнер поступил на отделение естественных наук Казанского университета (окончил в 1849 году со степенью кандидата с золотой медалью за сочинение «О лучших характерных признаках для классификации насекомых»). Параллельно с учёбой начал печататься: в журнале «Русская иллюстрация» вышли его научно-популярные статьи на темы зоологии «Жуки-атехви» и «Жуки-могильщики».

В течение жизни Вагнер не переставая учился, преподавал, неоднократно выезжал за рубеж и в научные командировки. В 1863 году получил Демидовскую премию Академии наук за исследование «Самопроизвольное размножение у гусениц насекомых», ставшее сенсацией в научном мире того времени. Шестью годами позже был удостоен премии Бордена от Парижской академии наук и избран почётным членом Сибирского университета. В 1870-1885 годах являлся профессором Санкт-Петербургского университета. Основал на Соловецком острове на Белом море биологическую станцию и был её директором до конца существования станции.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ НА СОЛОВКАХ

1880 год - год, когда решился вопрос об организации на Соловецких островах первой биологической станции на Белом море. Первоначально монастырский настоятель предложил для этой цели домик в Реболде, но Н.П. Вагнер продолжал добиваться своего, говоря, что станция будет вести не только научные исследования, но и заниматься искусственным рыборазведением. Наконец было получено разрешение синода на размещение биостанции в верхнем этаже так называемой "Сельдяной избы" - деревянного здания с мезонином, поныне сохранившегося у монастырской пристани, издавна именовавшейся Сельдяной.

Станция получила 8 комнат второго этажа и мезонин, лодку, двух гребцов от монастыря и 1000 рублей от министерства просвещения на приобретение лабораторного оборудования и научной литературы. С 1882 года на Соловецкой биостанции началась систематическая научная работа, проводившаяся ежегодно с весны до осени. Помимо видных ученых, руководивших исследованиями, здесь работало по 5-6 студентов Петербургского университета, а иногда и из других городов.

Первоначально станция испытывала значительные трудности, связанные, главным образом, с недостатком средств и с отсутствием лаборатории. Лишь с 1890 года она стала получать от Петербургского университета по 500 рублей в год, а с 1895 года - по 1500 рублей. Несмотря на эти затруднения и малочисленность научного штата, на Соловецкой биостанции была выполнена серия исследований по флоре и фауне Белого моря - исследований, доныне не утративших своего значения. Здесь трудилась целая плеяда ученых, имена которых впоследствии стали украшением русской науки: Н.М. Книпович, А.А. Бируля, В.М. Шимкевич, К.К. Сент-Илер, А. Шидловский, А.К. Линко, К.М. Дерюгин, П.Ю. Шмидт.

Традиционно в последнее воскресенье июля в России отмечается День военно-морского флота. Соловецкий музей-заповедник поздравляет с праздником всех, кто связал свою жизнь с морем и кто с достоинством чтит славные боевые традиции российского флота!

В этот день мы продолжаем публикацию материалов в рамках цикла к 80-летию образования Учебного отряда Северного флота на Соловецких островах. В седьмом выпуске мы расскажем вам о Соловецкой школе юнг, существовавшей на Соловках в 1942 – 1945 гг., ее командно-преподавательском составе, учебном процессе и известных выпускниках.

Учебный отряд Северного флота: Школа юнг

Одним из подразделений Учебного отряда Северного флота была Школа юнг, сформированная по приказу Народного комиссара Военно-морского флота Н.Г. Кузнецова № 108 от 25 мая 1942 г.

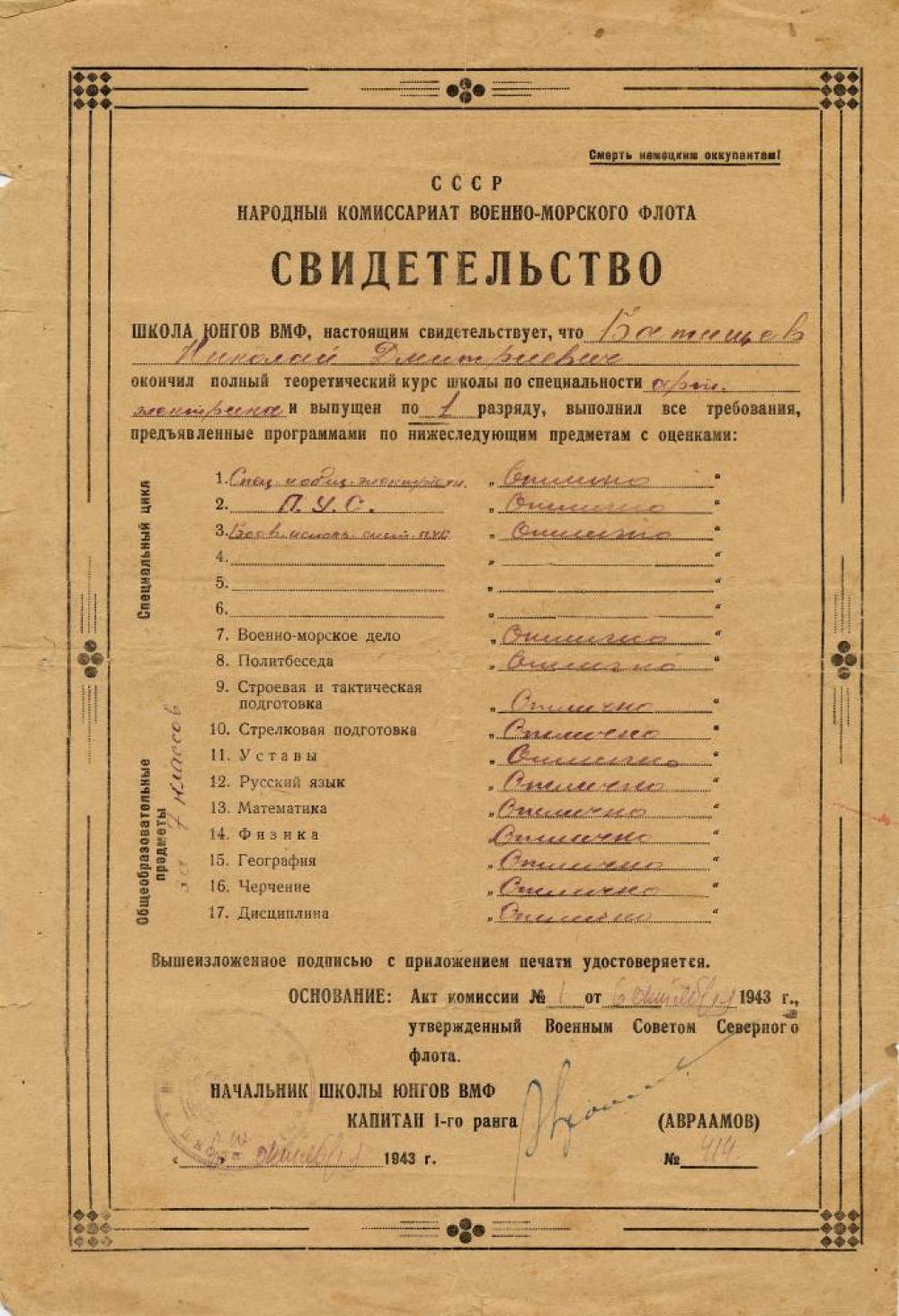

В 1942-1945 гг. Школой руководили капитан 2 ранга Н.И. Иванов, капитаны 1 ранга Н.Ю. Авраамов и С.Н. Садов. С января 1943 г. заместителем начальника Школы юнг по политической части был капитан 3 ранга, более известный как «комиссар школы» С.С. Шахов. Штат преподавателей укомплектовали опытными специалистами-воспитателями Учебного отряда, многие из которых уже воевали с врагом на кораблях Военно-морского флота СССР.

В связи с острой нехваткой на острове капитального жилья и помещений для занятий Школа юнг была дислоцирована в бывшем Савватиевском скиту. Каменный келейный корпус, здание церкви Смоленской Божией Матери и двухэтажное деревянное здание отвели под учебные классы и жилье для командно-преподавательского состава. Летом 1942 г. юнги 1 набора жили в палатках, к началу ноября в полутора километрах от скита, руками юнг и курсантов других школ Учебного отряда были построены более 30 землянок. Каждая землянка-кубрик рассчитана на 52 человека. В них были сколочены нары в три яруса и установлены печки-буржуйки. В 400-500 м от Савватьево расположились столовая на 500 мест, камбуз, хлебопекарня, санитарная часть. На горе Секирной находились продовольственные и вещевые склады, а также склады боепитания. В Трещанской губе была устроена шлюпочная станция с пирсом длиной 150 метров, где проводили практические занятия на шлюпках в открытом море.

За одиннадцать месяцев воспитанники должны были освоить свою специальность, общевойсковую подготовку, военно-морское дело и общеобразовательные предметы.

Материальной частью и оборудованием Школа юнг была обеспечена довольно плохо. Кабинеты моторно-дизельного цикла не имели ни одного действующего мотора. При обучении мотористов ТК и мотористов-дизелистов Школа пользовалась кабинетами Электромеханической школы, входящей в состав Учебного отряда. Артиллерийские и торпедные электрики пользовались кабинетами школы Оружия. В кабинете штурманских электриков не было эхолота КЭП-3, лага «Гаус», радиопеленгатора «Бурун-К», гирорулевого «Угорь» и гирокомпаса «Гиря».

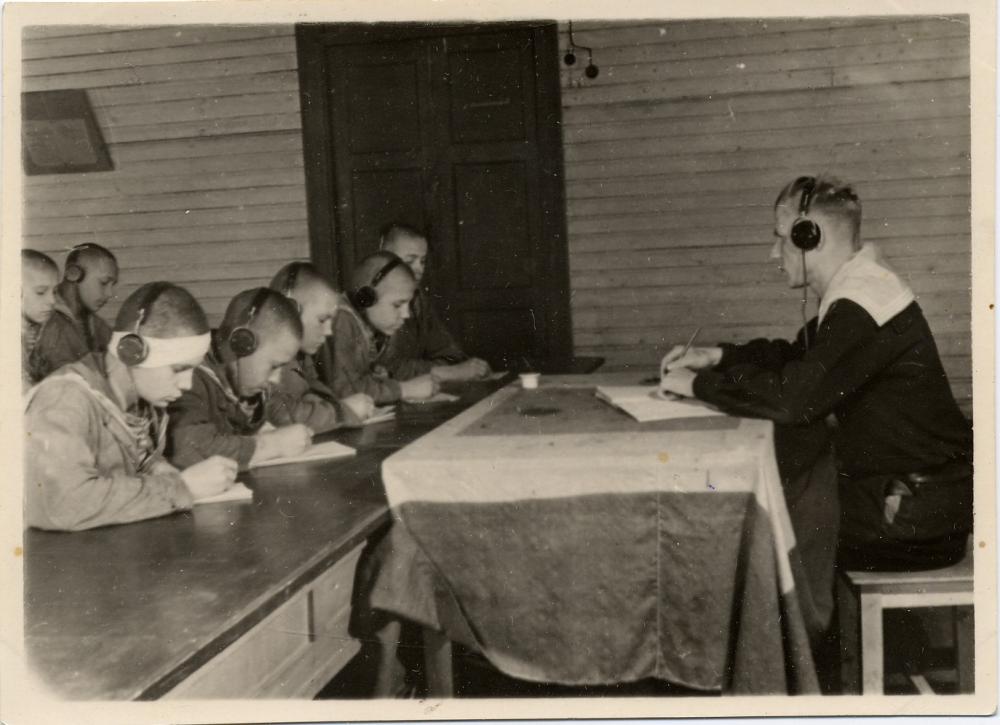

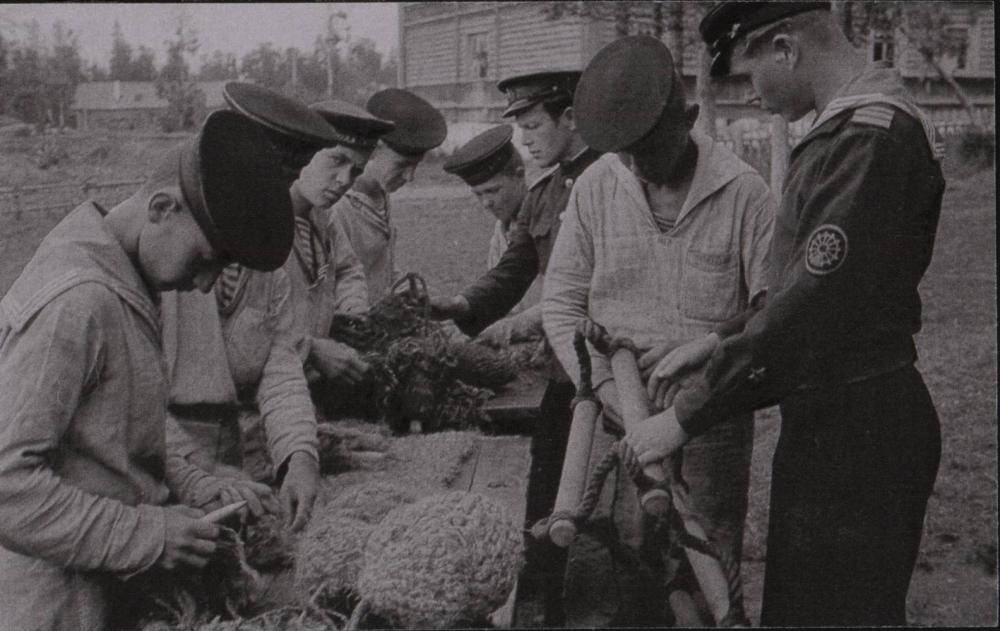

Радисты в Школе юнг изучали схемы и наладку разных приемников и передатчиков, флажный семафор и азбуку Морзе. К концу года многие из них принимали на слух и передавали в эфир не менее 100 знаков в минуту. Рулевые прокладывали курс корабля и определяли его местонахождение в море, работали со сложными навигационными приборами. Боцманы учились плести маты и кранцы, сращивать тросы и вязать морские узлы. Необходимо было знать не только строение современных кораблей, но и старинных парусных судов, уметь управлять парусами. В свидетельстве об окончании Школы юнг по специальности боцман флота значатся следующие дисциплины: морское, рулевое, сигнальное, такелажное и легководолазное дело, военно-морская организация, строевая и тактическая подготовка, политзанятия, уставы, русский язык, математика, физика, география, черчение.

Юнги, прибывшие в Школу из промышленных районов, отличались большим развитием. Многие из них окончили до поступления в Школу ремесленные училища, работали на заводах и фабриках токарями, имели другие профессии. Несмотря на трудности, абсолютное большинство юнг окончили школу на «4» и «5».

За три выпуска Школа юнг обучила 946 радистов, 716 мотористов торпедных катеров, 635 рулевых, 607 боцманов и 534 электрика надводных кораблей, 360 артиллерийских и 139 торпедных электриков, 124 моториста-дизелиста, 50 штурманских электриков. Итого: 4111 человек. По разрядам: 1 разряд – 2561 человек – 62,6%, 2 разряд – 1275 человек – 30,8%, 3 разряд – 275 человек – 6, 6%.

Соловецкие юнги воевали на кораблях Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов, а также Амурской, Беломорской, Волжской, Дунайской, Днепровской, Каспийской и Онежской флотилий.

За подвиги, совершенные на войне с Японией в августе 1945 г., звание Героя Советского Союза было присвоено выпускнику Школы юнг Владимиру Моисеенко. Легендарным стало имя кавалера двух орденов Александра Ковалева, который спас экипажи двух торпедных катеров в бою против немецких сторожевых кораблей в мае 1944 г. Семеро юнг были награждены орденом Красного Знамени, более 150 человек – орденами Отечественной войны I и II степени, 130 человек – орденом Красной Звезды, сотни юнг – медалями Ушакова, Нахимова и другими наградами.

Выпускники Школы юнг плодотворно трудились и в послевоенное время. Звание Героев Социалистического Труда присвоено В.И. Бабасову, М.Т. Балуеву, Л.К. Павловскому, С.Н. Савину. Лауреатами Государственной премии стали заслуженные изобретатели Николай Махотин и Марс Валидов. Валентин Пикуль широко известен в России и за рубежом как автор десятков исторических романов. Геральд Матюшин и Александр Арбузов стали докторами наук, Борис Штоколов – народным артистом СССР, Павел Шибанов – известным геологом, Евгений Горячев и Юрий Мошкин – художниками, Виталий Гузанов - журналистом, киносценаристом и писателем. Соловки и служба на флоте заложили прочный фундамент их дальнейшей жизни.

Продолжение следует…

23 июля, отмечается Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day). В этот день в 1982 году Международная китобойная комиссия проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов. Запрет вступил в силу в 1986 году и действует по сей день.

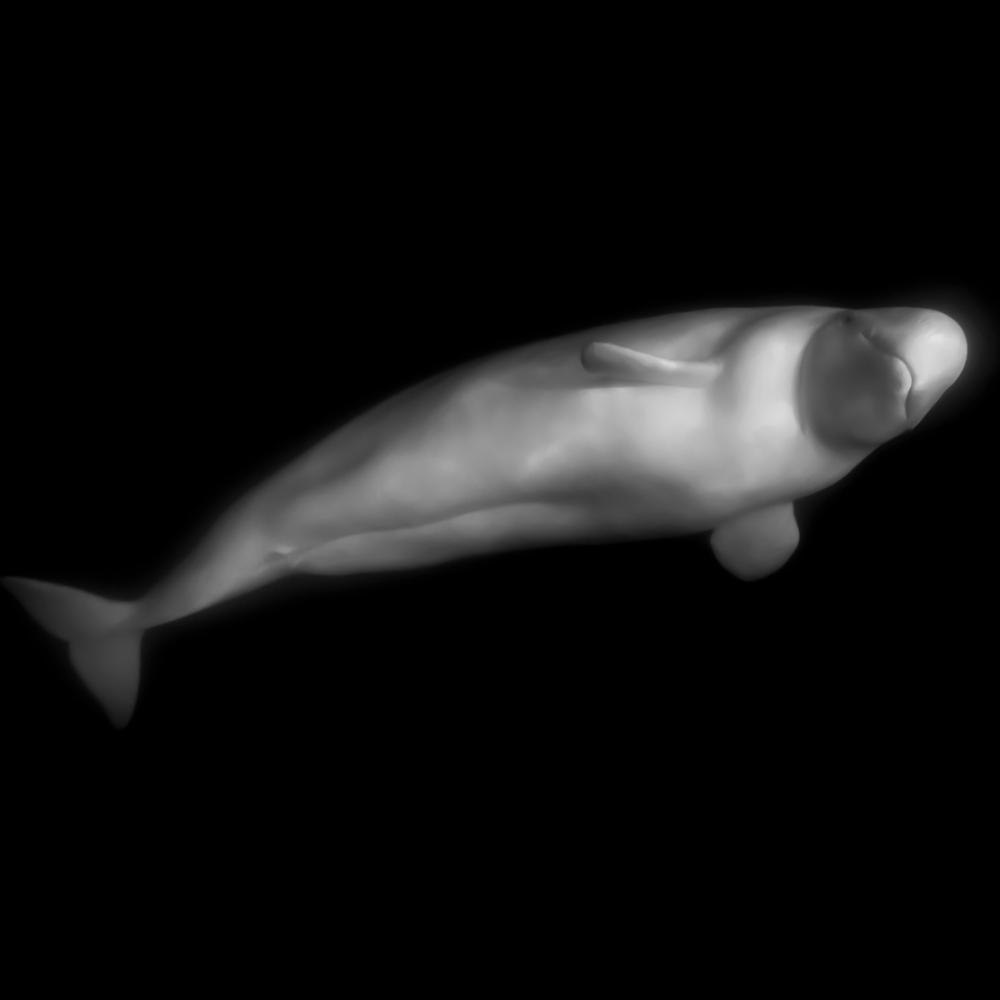

БЕЛОМОРСКАЯ БЕЛУХА

В Белом море, у берегов Соловецкого архипелага, обитает один из самых необычных китов – беломорская белуха. Встречи с ней всегда оставляют яркие впечатления. А повстречать белух можно в районе мыса Белужий, где они выплывают на поверхность воды, завораживая наблюдателей грациозными движениями и необычным «пением». Это уникальное природное явление можно наблюдать в очень короткий период - с середины июня до середины августа. Объясняется это просто: мелководье у мыса – место размножения белух и воспитания ими молодняка.

Всего к настоящему времени в Белом море известно восемь скоплений белух. Самое крупное и самое изученное из них – Соловецкое. Белухи начинают собираться на акватории у мыса Белужий в конце мая – начале июня. Максимальная зарегистрированная численность белух в скоплении - около 100 животных. Скопление преимущественно состоит из самок с детёнышами разного возраста. Самцы появляются небольшими группами и на короткое время.

Район у Белужьего мыса лучшим образом подходит для рождения и воспитания белушат: каменистая коса и мель, расположенные у мыса, защищают его акваторию во время шторма и способствуют лучшему прогреву воды.

ИЗУЧЕНИЕ БЕЛОМОРСКИХ БЕЛУХ

В 80-е годы прошлого столетия сотрудниками Соловецкого музея-заповедника были начаты наблюдения за белухами у мыса Белужий. Они носили, преимущественно, неофициальный характер, поскольку исследователи опасались, что животных начнут беспокоить любопытные жители и туристы.

В 1990-е годы активные исследования беломорских белух начали проводить ученые Института Океанологии РАН им. П. П. Ширшова при поддержке Международного фонда защиты животных (IFAW). В 1995 году на Белужьем мысе была построена наблюдательная вышка, с которой ежегодно в летний период сотрудники Института, а также их зарубежные коллеги стали осуществлять наблюдения за белухами. В настоящее время вышка, не выдержавшая сильных напоров ветров и движения льда, отсутствует.

В 2008 году в России начала действовать Программа «Белуха — Белый Кит». Ее основными целями являются изучение распространения, численности, структуры популяции белух и её миграций в российских территориальных водах. Хотя большая часть исследований по Программе проводится на Дальнем Востоке, эта программа действует и на Соловках.

ОХРАНА БЕЛУХИ

С 1994 года вид белуха занесён в Красный список Международного Союза Охраны Природы. Также Белуха входит в список объектов, охраняемых в соответствии с Бернской Конвенцией «Об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе». Несмотря на принятые меры белуха остается промысловым видом. В России ежегодно добывают сотни белух, большая часть из которых – детеныши. Многие из них становятся объектом развлечения в океанариумах.

Друзья, если при посещении Соловецкого архипелага вы захотите воочию посмотреть на этих удивительных созданий, помните о том, что акватория у Белужьего мыса является для белух домом, который они посещают ежегодно уже сотни лет. Вторжение в этот дом может быть только крайне деликатным и ограниченным!

21 июля 1923 года Архангельский губисполком принял постановление о ликвидации всех церквей Соловецкого монастыря и передаче монастырского имущества Управлению Северными лагерями.

Соловецкие храмы рассматривались, по сути, как не представляющие историко-художественного значения. Отныне считалось возможным их использование для жилья, по причине «остроты жилищного положения на островах в связи с переводом туда лагерей».

После закрытия лагеря соловецкие памятники использовались для различных нужд Учебным отрядом Северного флота. Лишь в конце 1950-х годов общество пришло к осознанию значимости и уникальности соловецкого наследия и необходимости его сохранения.

Первым, кто попытался обратить внимание общественности на проблемы сохранения соловецких памятников стал директор соловецкой школы Павел Павлович Витков. Его многочисленные публикации в средствах массовой информации, обращения в органы власти и письма в Академию наук СССС открыли путь к решению этой проблемы. В 1960 году Совет Министров РСФСР издал постановление «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников РСФСР», определившее меры по сохранению и подготовке к музейному показу наиболее ценных историко-культурных комплексов: наряду с Великим Новгородом, Кижами, Суздалем в их число вошли и Соловки. Уже на следующий год с территории ансамбля Соловецкого монастыря была выведена воинская часть, а также начаты работы по консервации разрушающихся храмов.

В июле 1966 года в Архангельске состоялась всесоюзная конференция «Памятники культуры Русского Севера». Впервые научное сообщество и представители власти обсудили проблемы изучения и сохранения памятников истории и культуры Соловецких островов. Тогда же были сформулированы и задачи деятельности создаваемого на Соловках музея-заповедника. На конференции с докладом «Задачи изучения Соловецкого историко-культурного комплекса» выступил Дмитрий Сергеевич Лихачев, сделавший огромный вклад в дело сохранения соловецкого наследия.

С созданием в 1967 году Соловецкого музея-заповедника начинается масштабная реставрация памятников Соловецких островов, их планомерное изучение и популяризация соловецкого наследия.

В 1992 году историко-культурный комплекс Соловецких островов вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

19 июля 1925 года, ровно 95 лет назад, естественно-научный кабинет Соловецкого общества краеведения, членами которого были заключенные Соловецкого лагеря особого назначения и их охрана, стал полноценным музеем. О последнем пойдёт речь в сегодняшней публикации.

По инициативе заключенных, оформленной приказом начальника СЛОН от 30 июня 1924 года, в лагере была создана комиссия по изучению природы Соловков, на базе которой в 1925 году было организовано Соловецкое отделение Архангельского общества краеведения, позднее преобразованное в СОК – Соловецкое общество краеведения. Целью общества провозглашалась «подготовка научной базы для рационального использования природных и историко-культурных богатств Соловецкого архипелага, их изучение и забота об их сохранности».

В этом же году был организован музей Соловецкого общества краеведения, который с удовольствием посещали и заключенные, и охрана, и гости лагеря, «начиная от членов Карельского правительства и работников высших правительственных учреждений Союза и кончая экскурсиями железнодорожников, профсоюзников, женских организаций, красноармейцев, служащих, заключенных Соловецких лагерей, приезжавших к ним на свидания родственников и др.». Даже школьники приезжали сюда на экскурсии, а ведь он находился на территории лагеря, и во всех монастырских зданиях располагались лагерные учреждения и жили заключенные.

Музеем гордился весь УСЛОН, он постоянно расширялся - от маленькой комнаты до просторных церковных помещений, включая примыкавшие к ним галереи. За первый же год своего существования музей развернул несколько отделов. Это - историко-археологический отдел с отделениями: Благовещенская церковь, Преображенский заповедник, Прядильная башня, Головленкова тюрьма, Андреевская церковь на Большом Заяцком острове. В этом отделе было собрано до 2500 различных экспонатов древней истории Соловков. Это - естественно-научный отдел с отделениями зоологическим, ботаническим, лесным, где было представлено до 750 экспонатов местной флоры и фауны, геологический подотдел показывал до 180 образцов пород соловецких минералов. Здесь же были устроены аквариумы (из плафонов электрических ламп), где экспонировались мелкие представители озерной и морской флоры и фауны. Были открыты также культурно-бытовой и промышленный отделы музея, рассказывающие о лагерной жизни Соловков. При музее работали две мастерские - механическая и препаровочная.

Лагерный музей сплотил вокруг себя до 100 человек краеведов, историков, археологов, занимался научными исследованиями, устанавливал связи с крупными научными учреждениями страны.

В 1937 году СЛОН был преобразован в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН), режим содержания заключенных стал тюремным, и научная деятельность оказалась невозможной. СОК, как и многие другие краеведческие общества, прекратил свое существование, оставив заметный след в истории изучения Севера.

По материалам А.М.Смирновой (Архангельск), статья «Формы гражданской активности в рамках краеведческой работы. Соловецкое общество краеведения и его деятельность».

ФОТО: Я.И. Лейцингер

Мы рады объявить набор на онлайн-смену Летней Соловецкой школы юнг 2020 года, которая состоится с 20 по 27 июля!

Это беспрецедентное событие за всю историю школы – летние сборы, которые пройдут не на Соловецких островах, а на глобальных просторах Интернета. Но объединять нас будут, как и прежде, память о легендарной школе юнг 1942-1945 годов и любовь к морским приключениям и далям!

Площадкой для проведения онлайн-смены будет служить открытая группа в социальной сети ВКонтакте. Переходите по ссылке: https://vk.com/club197144340 и присоединяйтесь уже сейчас!

Стать участником онлайн-школы очень просто. Достаточно выполнить три несложных условия:

- возраст от 10 до 18 лет,

- заполненная заявка на участие: https://forms.gle/jWiTtd4YHsTVMqkK7,

- желание учиться, общаться, узнавать новое, дружить и побеждать!

Организаторы онлайн-смены Летней Соловецкой школы юнг подготовили обширную интересную программу и обещают теоретические и практические занятия, игровые задания, квесты, фильмы, музыкальные композиции, онлайн-встречи и другие интерактивные формы. Каждое правильно выполненное задание позволяет зарабатывать и накапливать баллы. Все участники школы будут отмечены сертификатами, а победителей ждут дипломы.

Присоединяйтесь к онлайн-смене Летней Соловецкой школы юнг: вступайте в группу ВКонтакте https://vk.com/club197144340, заполняйте регистрационную форму https://forms.gle/jWiTtd4YHsTVMqkK7, участвуйте и побеждайте!

Организаторы онлайн-смены Летней Соловецкой школы юнг:

- Детский морской центр «Североморец» (Северодвинск),

- Детский морской центр города Костромы,

- Архангельская школа Соловецких юнг,

- Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- …

- следующая ›

- последняя »