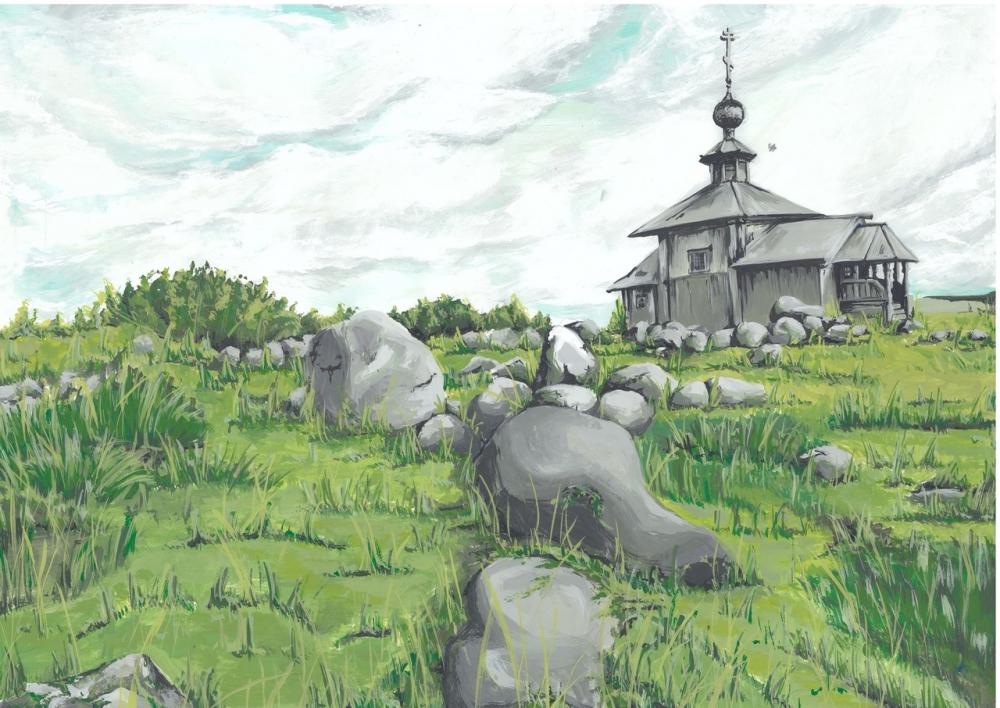

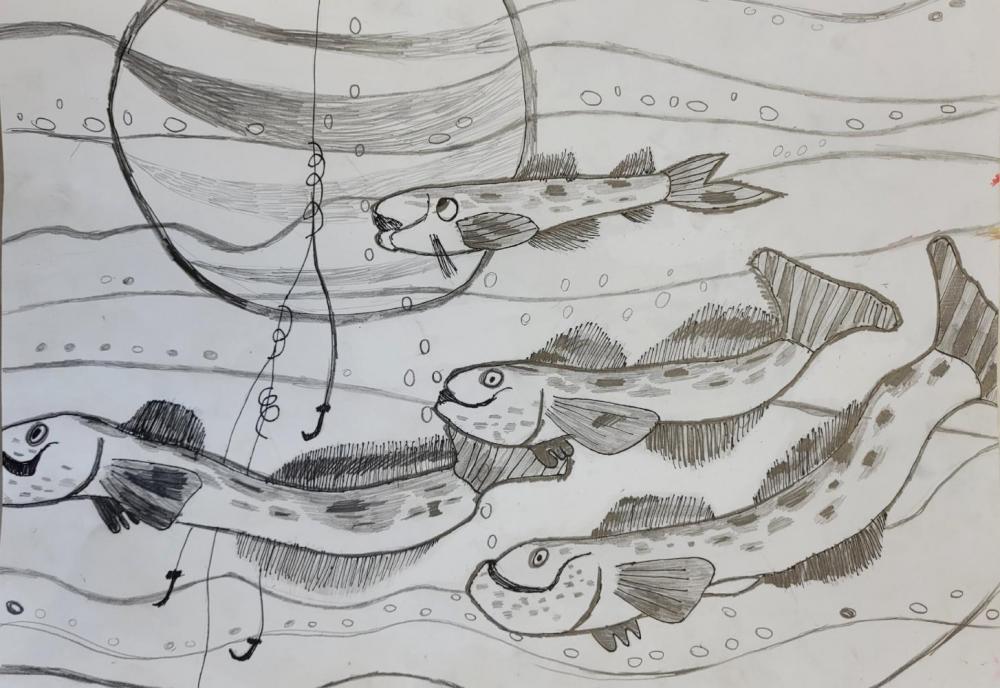

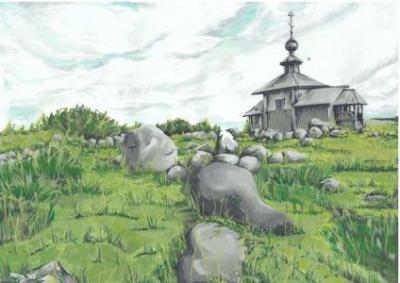

Конкурс «Мои Соловки» проводится в двух номинациях «Живопись» и «Графика» по четырём возрастным категориям: от семи до двадцати пяти лет включительно. На конкурс принимаются работы, выполненные в любых живописных и графических техниках.

Новости

Всего на конкурс 2023-2024 года поступило более 400 заявок. По итогам работы Экспертного жюри отобрано 116 работ для участия во втором этапе.

"На первом отборочном этапе в экспертный совет входили сотрудники Соловецкого музея-заповедника и преподаватели Детской художественной школы № 1 города Архангельска. На втором этапе в работе жюри примут участие профессиональные художники. Оценивать работы, особенно детские, очень сложно. Поэтому тем, кто не прошел во второй этап, конечно, не стоит расстраиваться. Все работы прекрасны и уникальны, в каждой из них частичка Соловков", – рассказала начальник отдела образовательной деятельности, внешних коммуникаций и маркетинга Соловецкого музея-заповедника Анастасия Лыкова.

Участники, чьи работы отобраны для второго этапа, должны в срок до 12 мая отправить оригиналы работ по адресу 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 22, корп. 1, Детская художественная школа № 1. Обязательно простым письмом без объявленной ценности.

По всем вопросам обращаться к куратору конкурса Лыковой Анастасии Николаевне по электронной почте public_relations@solovky.ru или в официальное сообщество Соловецкого музея-заповедника Вконтакте.

Соловецкий музей-заповедник благодарит всех участников конкурса и желает дальнейших творческих успехов!

На фото работы участников конкурса Серковой Арины, Балашовой Ксении, Деминой Евгении, Рязанцевой Татьяны, Морозовой Полины, Балеевского Николая.

Соловецкий музей-заповедник приглашает принять участие в XXIII Соловецкой ярмарке, которая состоится 13-14 июля 2024 года.

Для нашего музея Соловецкая ярмарка ремёсел – это намного больше, чем одно из традиционных мероприятий. Это прекрасные летние выходные, наполненные новыми знакомствами, общением, творчеством, приобщением к истории и прекрасному. В 2024 году ярмарка пройдет на архипелаге уже 23-й раз.

Цель ярмарки – поддержание и возрождение культурно-хозяйственных традиций Русского Севера, в том числе и Соловецкого архипелага.

Соловецкая ярмарка ремёсел – это также:

-презентация продукции соловецких предприятий, местных и приглашенных ремесленников;

-демонстрация традиционных ремесленных технологий;

-возможность общения с мастерами и обучения простейшим приемам и навыкам ремесла;

-возможность приобретения уникальных изделий и памятных сувениров.

К участию в Соловецкой ярмарке приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства, самодеятельные художники, творческие объединения, ремесленные артели, предприятия и фирмы.

Участникам XXIII Соловецкой ярмарки предоставляется:

- бесплатное торговое место;

- помещение для персональной выставки (по предварительной договоренности);

- забронированные места в Общежитии Соловецкого музея-заповедника;

- скидка 50% на проезд на музейном катере (организованная перевозка катером из г. Кемь и обратно).

Для участия в Ярмарке вам необходимо в срок до 15 июня 2024 г. года подать заявку установленной формы по электронной почте: kultmass@solovky.ru

Контактные телефоны для справок: 8-(81835)-90-281, 8-921-290-07-72.

Приглашаем именно вас стать частью большого мероприятия и встретится вместе на Соловецких островах этим летом!

18 апреля в Международный день памятников и исторических мест Соловецкий музей-заповедник подготовил развлекательно-интеллектуальную игру квиз «Pro-памятник».

В игре приняли участие три команды старшеклассников Соловецкой средней школы. Квиз состоял из пяти раундов по 10 вопросов в каждом. В ходе игры участники вспомнили и пополнили знания о памятниках всемирного наследия, памятниках нашей страны и конечно памятниках Соловецкого архипелага. Вместе с ведущим квиза школьники определили какой из памятников является самым древним, какая самая высокая статуя в мире, что больше вредит сохранению памятников культуры. В раунде «Необычные памятники» выяснили в каком городе нашей страны находится самое больше количество скульптур зайцев, что вяжет мышка в Новосибирске, где находится памятник затопленным кораблям и сосчитали всех бронзовых кудесников, украшающих набережную Архангельска. В последнем раунде квиза школьники соревновались в знаниях не только памятников, но и мировой живописи. Ребятам было предложено определить какие памятники изображены на картинах всемирно известных художников.

После соревновательной части игры, участникам квиза были предложены угощения и напитки. И уже в расслабленной неформальной обстановке вместе с ведущими проверяли ответы, разбирали сложные вопросы.

1 место – команда 11 класса по руководством поповой Виктории Алексеевны

2 место – команда 10 класса под руководством Панариной Натальи Андреевны

3 место – команда 9 класса под руководством Абрамовой Дарьи Алексеевны

13 апреля на Соловках прошел литературно-музыкальный вечер «С душою светлою как луч», посвященный памяти Николая Рубцова. Организатором мероприятия выступил Соловецкий музей-заповедник.

В здании Фонда по развитию и сохранению Соловецкого архипелага в этот день было очень душевно. Среди соловчан оказалось немало поклонников творчества Н.Рубцова. Умение слышать и понимать русскую природу, принимать жизнь такой, какая она есть, находить прекрасное в обыденном – таков мир Николая Рубцова, близкий и многим жителям Острова. С большим интересом и искренним соучастием они знакомились со страницами жизни любимого северного поэта, слушали его стихи и песни.

В этот вечер на сцене прозвучали такие известные стихотворения поэта как «Журавли», «Аленький цветок», «Фиалки», «Сентябрь», «Привет, Россия», «Деревенские ночи», «Зимняя песня», «Я умру в крещенские морозы» и многие другие.

Многие из стихов Николая Рубцова были положены на музыку. Еще до публикации стихи-песни через душу людей, через их память доходили до всех уголков России. И в этот вечер на Соловках в исполнении Ксении Богородицкой, под фортепианный аккомпанемент Дарьи Карасевой прозвучали любимые и трогательные «В горнице моей светло», «Березы», «Звезда полей», «До конца, до тихого креста». Нежные композиции «Морошка» и «Тихая моя родина» исполнила под гитару Ника Карпова. Лиричные, с ноткой печали, «Отплытие» и «Ночь на Родине» прозвучали в исполнении Юрия Борисовича Гендлина.

Поэт Александр Романов писал: «Николай Рубцов! Стихи его настигают душу внезапно. Они не томятся в книгах, не ждут, когда на них задержится читающий взгляд, а, кажется, существуют в самом воздухе. Они, как ветер, как зелень и синева, возникли однажды из неба и земли и стали этой вечной синевой и зеленью…». И кажется, что и на Соловках прозвучавшие в этот вечер стихи наполнили пространство атмосферой пробуждающейся весны, тихой любовью к родному или обретенному дому, светлой печалью.

Соловецкий музей-заповедник благодарит артистов, принявших участие в вечере, - Екатерину Гродь, Екатерину Кислову, Константина Глушкова, Анастасию Тютюкову, Ксению Богородицкую, Нику Карпову, Юрия Гендлина, оператора Андрея Фанина и звукооператоров Никину Фанина и Руслана Абрамова, а также всех, кто принял участие в организации вечера! Спасибо огромное и дорогим зрителям за время, проведенное вместе!

Фото: Юрий Гендлин

Дорогие друзья! Летний сезон 2024 года стремительно приближается, и мы с нетерпением ждём встречи с вами, нашими главными посетителями. В преддверии сезона, мы поговорили с начальником экскурсионного отдела Людмилой Алексеевной Янушко, узнали подробнее о её работе в музее, жизни на Соловках и даже попросили выделить личный ТОП-5 мест обязательных для посещения на Соловках. Для приезжающих гостей выделенный топ может стать особенно ценной информацией.

Итак, Людмила Алексеевна, скажите, пожалуйста, как вы попали на Соловки? Вы здесь родились?

Дело в том, что раньше на Север приезжали на заработки. Мои родители приезжали сюда на сезон, начиная с 1980-х гг., работали заготовителями водорослей на Малой Муксалме. Затем они так прикипели к этому месту, что меня тоже перевезли сюда. Это было в 1986 году, мне тогда было 11 лет. Я училась, а после закончила здесь Соловецкую школу. А вообще, наша семья родом из Донецкой области, город Константиновка. Я спрашивала у мамы «почему именно Соловки, почему не Дальний Восток, Курилы, Камчатка или другое место?». А она сидела, смотрела дома телевизор, по которому показывали море, накат и прибой, плакала и отвечала «я прикипела к Соловкам и к морю». Так, родители и переехали на Соловки на постоянное место жительства, а вместе с ними и я.

Людмила Алексеевна, как и когда вы устроились работать в Соловецкий музей-заповедник? Расскажите о том, каков был ваш профессиональный путь.

В Соловецкий музей-заповедник я устроилась в 1997 году. В тот момент административное здание музея находилось в здании Петербургской гостиницы. Тогда у гостиницы росло очень много деревьев, и соответственно, было много листвы, которую было необходимо убирать. Так, в музей я попала в качестве дворника и прибирала музейную территорию.

Тогда одновременно с этим мне было очень интересно печатать на машинке. Напомню, что это было в конце 1990-х и тогда в нашем общем отделе была старая печатая машинка. И каждый раз, когда у меня было свободное время, я приходила в общий отдел, а сотрудницы, которые там работали, пускали меня с большой радостью. Однажды, Екатерина Леонидовна Баранова (Маркова), работавшая там, попросила меня напечатать приказы, чтобы я не теряла время зря за печатной машинкой. Стоит заметить, что раньше все приказы писали в больших книгах и от руки, а затем, чтобы отнести их на подпись директору, перепечатывали на машинке. Так, Екатерина Леонидовна стала давать мне приказы из книги, которые я перепечатывала. Спустя какое-то время в общем отделе появилась новая электрическая машинка. Хорошо помню ее название – «Ятрань».

Когда директором музея стала Татьяна Леонидовна Фокина, мы переехали в Святительский корпус. Однажды она позвала меня к себе и сказала, что предлагает должность секретаря директора. Я, конечно, тогда была в шоке! Она заметила мой интерес и мои старания в ходе работы с печатной машинкой. Вот так: вчера я была дворником, а сегодня уже стала секретарем директора. В отношениях в коллективе были разные моменты, но все со временем сгладилось. С течением временем в общем отеле появились и компьютеры.

Вслед за Татьяной Леонидовной музей возглавил Михаил Васильевич Лопаткин, который провёл в музее реорганизацию и привел на Соловки свою команду. В ходе реорганизации меня оставили работать в общем отделе на должности техника. Далее музей вновь изменил своё местонахождение, переехав в Новобратский корпус, где и располагается до сих пор. Здесь мне Михаил Васильевич Лопаткин предложил стать заведующей общим отделом.

И уже после этой должности Марина Анатольевна Луговая предложила мне стать инженером по экскурсионным маршрутам. Кстати говоря, был период, когда я увольнялась из музея и работала в аэропорту. Затем, Марина Анатольевна, предложила мне должность заведующей экскурсионным отделом, это было в 2009 году. И до сих пор я работаю на этой должности, сейчас она называется «начальник экскурсионного отдела».

Расскажите, пожалуйста, какие ключевые обязанности вы выполняете на данной должности?

Я много чем занимаюсь, в частности, организацией экскурсий и контролем за их исполнением, также контролирую работу по договорам, заключаю договоры с туристическими фирмами и партнёрами. А вообще, мне хочется сказать, что я очень люблю свою работу и люблю общение с туристами. Они меня вдохновляют и от них я подпитываюсь какой-то особой положительной энергией. Так что мне самой становится приятно от того, что я им приношу пользу.

Людмила Алексеевна, как вы думаете, что изменилось в работе экскурсионного отдела за последние 10-15 лет?

Во-первых, я думаю, что за это время, безусловно, изменились мы сами. Во-вторых, изменились люди, то есть сами туристы. Были ковидные годы, закрывались границы, происходило и происходит увеличение туристических потоков.

Остаётся неизменным то, что мне приятно работать с нашими сотрудниками, например, с капитанами и водителями. Также очень приятно работать с моим коллективом, который я набираю в экскурсионный отдел: с организаторами и диспетчерами. Экскурсоводов мне хочется выделить отдельно, с ними мне также очень нравится работать, и всех я их глубоко уважаю. Конечно, могу иногда поругать, но и в обиду своих не дам.

Людмила Алексеевна, выделите, пожалуйста, для наших гостей ТОП-5 мест на Соловках, которые лично Вы обязательно рекомендуете к посещению?

Я думаю, обязательным к посещению является монастырь и прогулка по архитектурному ансамблю. Всем рекомендую отправиться по озерно-канальной системе, прокатиться на весельных лодках. Думаю, что это самый кайф! Взять водичку, бутерброды и устроить для себя поход. Я бы не оставила без внимания Ботанический сад и Секирную гору. В зимний период посещение этих мест – полный восторг! Особенно на снегоходе, по озерно-канальной системе, когда все кругом замерзшее, блестит солнышко, от него и снежинки, а сама природа строит из снега своеобразные фигуры. Далее, стоит обязательно посетить Заяцкий остров. Отдельный период времени является тема лагерной истории на Соловках. И я думаю, что она тоже важна для погружения и осмысления.

А как вы думает, что обязательно нужно попробовать на Соловках?

Всем известно, что бренд Соловков – это рыба. Но она у нас бывает не всегда, все зависит от моря, если море неспокойное, то рыбы нет. Но если вам повезёт, то рыбу обязательно стоит попробовать. А еще это козули. Я думаю, что те козули, которые делаются с частичкой души, они всегда очень вкусные.

Людмила Алексеевна, и финальное, продолжите фразу: «Соловецкие острова для меня это…»

Это мой дом!

Знаете ли вы, как проводят свои выходные юные соловчане? Так же, как и обычные дети, живущие рядом с природой! Выходные – это прекрасная возможность выспаться, пообщаться с друзьями, отправиться на рыбалку всей семьей, заняться активностями, будь то ходьба на лыжах, катание на снегоходах или прогулки по лесу. А еще свои выходные юные соловчане посвящают месту, в котором они живут, – узнают его истории и делятся ими с теми, кто любит Соловки.

На протяжении последних трех месяцев каждую субботу в Соловецкой библиотеке собирается дружная компания юных краеведов, объединенных проектом «Гений места». Вместе с сотрудниками библиотеки и Соловецкого музея-заповедника активные и творческие соловчанки постигают большую историю Соловков и сами рассказывают не столь большие, но очень важные истории, связанные с любимыми Островами и соловецким детством.

Так, в центре внимания «гениев места» уже побывали достопримечательности Соловецкого архипелага, его ближние и дальние уголки, животный и растительный мир. А последние несколько встреч наставники и участники проекта посвятили знакомству с историей поселка Соловецкий, его замечательным улицам и, конечно же, жителям.

Но не только теория интересует юных краеведов: в планах ребят – издание собственного онлайн-журнала, посвященного Соловкам! Уже есть название, концепция, рубрики и возможные форматы материалов, необходимое оборудование, и самое главное – желание творить!

Очень надеемся, что, благодаря творчеству участников проекта «Гений места», в скором времени все интересующиеся Соловками смогут узнать Соловки с неожиданного и очень интересного ракурса. Желаем «гениям места» успехов и вдохновения!

Соловецкий музей-заповедник, Соловецкий монастырь и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет приглашают Вас принять участие в работе научно-практической конференции «Соловки в ХХ веке», которая состоится 25-30 июня 2025 г.

Примерная тематика докладов, рассматриваемых для участия в конференции:

1. Соловецкий монастырь в начале ХХ века.

2. История соловецких лагерей.

3. Подвижники веры – узники соловецких лагерей.

4. Соловки в годы Великой Отечественной войны.

5. История Соловков во второй половине ХХ века.

Заявки на участие в конференции и аннотации докладов принимаются до 1 ноября 2024 г. Обращаем ваше внимание, что принять участие в мероприятии возможно и в дистанционном формате. Заявку в электронной форме следует отправлять по адресам электронной почты: metod@solovky.ru (Яковлева Анна Петровна), shurupova_el@rambler.ru (Шурупова Елена Евгеньевна). Результаты отбора докладов будут сообщены участникам до 10 декабря 2024 г.

Переезд на катере Кемь-Соловки-Кемь, проживание участников на Соловках в гостиницах монастыря и музея осуществляется за счет принимающей стороны. Проезд железнодорожным транспортом до г. Кеми – за счет направляющей стороны.

Более подробную информацию о конференции, а также форму заявки и требования для оформления текстов докладов вы можете найти в информационном письме.

Её участниками стали старшеклассники Соловецкой средней школы. Во время весенних каникул любопытные и заинтересованные ребята погрузились в особенности работы социальных сетей, узнали, что такое контент-план, как работать над постом, а также сняли и смонтировали несколько коротких видеороликов.

Так, в первый день работы медиа-мастерской её участники провели совместное знакомство и начали «погружение» в особенности работы социальных сетей. Познакомившись с существующими трендами и примерами различных публикаций, они составили собственный коллаж смыслов и ответили на вопрос «Каким должно быть сообщество, посвященное Соловкам?». Второй день медиа-мастерской был посвящен наполнению тематических сообществ в сети. Ребята познакомились с опытом Соловецкого музея-заповедника и создали собственные рубрикаторы и контент-планы для будущих сообществ ВКонтакте.

Музейных сотрудников особенно порадовало, что среди участников медиа-мастерской были и те, кто уже в ближайшее время сможет применить полученные знания и навыки на практике - участники проекта «Гений места», работающие над созданием онлайн-журнала о Соловках, а также ребята из школьного медиа-центра, создающие контент для сообщества Соловецкой школы.

Оставшиеся дни музейной программы были посвящены работе над видео. Так, в третий день участники мастерской познакомились с базовыми функциями и фишками программы CapCut. Решив долго не засиживаться над теорией, ребята перешли к практике! Составив сценарий и раскадровку, они отправились на съемку видео. Погода на Соловках в этот день была по-настоящему весенней, что безусловно отразилось на запечатленных кадрах. Кстати, посмотреть получившиеся видео вы можете в нашем музейном телеграм-канале: https://t.me/solovky_museum

В завершающий день работы мастерской ее участники сняли два коротких, но нестандартных ролика. В одном из них ребята применяли популярный приём stop-motion, а в другом использовали эффекты, применяемые в предметных съемках. Приятным завершением программы стало вручение всем участникам сертификатов и полезных памяток, в которых сотрудники музея собрали полезные приложения и ресурсы для создания медиа-контента. И, конечно же, не обошёлся финальный день без чаепития, игр и смеха!

Медиа-мастерская «В объективе - Соловки» помогла пришедшим участникам взглянуть на привычное использование социальных сетей под другим ракурсом и освоить новые полезные навыки. Сотрудники музея благодарят каждого участника программы за проявленный интерес, творчество и приятное общение. Будем рады новым встречам с вами в нашем музее!

В завершающую неделю марта юные жители Соловецких островов отправились на долгожданные весенние каникулы. Некоторые из ребят в эти дни решили посетить музей в поисках новых знакомств и интересных открытий.

В фокусе медиа-мастерской – современные социальные сети.

Сотрудники отдела образовательной деятельности, внешних коммуникаций и маркетинга подготовили для ребят четыре насыщенных дня, в ходе которых они погрузятся в работу социальных сетей, попробуют написать свои первые посты, а также снимут и смонтируют собственные короткие ролики.

Так, вчера состоялся первый день работы медиа-мастерской. В формате дружественной беседы участники поговорили о существующих трендах в работе социальных сетей, узнали, что необходимо для создания сообщества ВКонтакте и канала в Telegram, и на практике поразмышляли над тем, какими должны быть современные социальные сети.

Смотрим на социальные сети с новых ракурсов, осваиваем новые возможности и навыки! Впереди участников медиа-мастерской ждут насыщенные каникулы, а сотрудники музея с большой радостью проведут эти дни с юными соловчанами.

До скорых встреч в музее!

21 марта 2024 г. сотрудники отдела истории Соловецкого архипелага Татьяна Павловна Тетеревлева и Елена Евгеньевна Шурупова участвовали в качестве экспертов секции «Краеведение» областной учебно-исследовательской конференции «Юность Поморья».

Она проводится ежегодно в Архангельской области с целью выявления и поддержки одаренной молодежи. В конференции участвуют обучающиеся 9-11 классов из образовательных организаций области по разным школьным предметам. Экспертная комиссия работает на двух этапах: заочном и очном. К сожалению, с 2022 года очный этап проводится в дистанционном режиме.

В секции «Краеведение» на заочный этап была подана 21 работа, из которых к очному туру были допущены 15 талантливых школьников, принявших участие в финале. Экспертная комиссия оценила работы участников в соответствии с критериями, отметив достаточно высокий уровень работ и личную заинтересованность. Больше половины работ были связаны либо с историей семьи, либо с историей школы, населенного пункта и т.д. Конференция «Юность Поморья» способствует развитию творческих способностей молодого поколения и популяризации краеведческих знаний.

Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами и денежными призами, что станет стимулом их дальнейших научных изысканий.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- …

- следующая ›

- последняя »